-

Compteur de contenus

46 533 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

472

Type de contenu

Profils

Forums

Calendrier

Messages posté(e)s par lpm34

-

-

Cet article est le premier d’une série de deux articles relatifs à la course et à l’alésage et traite de la cylindrée et du taux de compression ; le couple moteur et la puissance sont traités dans le second article.

Cylindrée et taux de compression

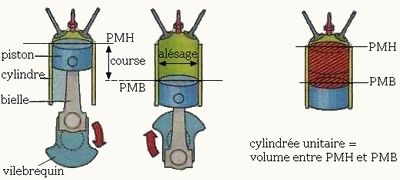

Le cylindre est défini par deux constantes : l’alésage et la course.

L’alésage correspond au diamètre intérieur du cylindre. La course correspond à la distance parcourue par le piston entre le point mort bas (PMB) et le point mort haut (PMH).

Afin d’illustrer les divers calculs ci-dessous, nous avons utilisé les données constructeur de la Triumph Speed Triple 2004 :

* alésage : 79 mm

* course : 65 mm

* cylindrée totale : 955 cm³

* nombre de cylindre : 3

Cylindrée unitaire

Le volume déplacé par le piston est appelé cylindrée. On parlera ici de cylindrée unitaire car il s’agit du volume pour un cylindre. Pour calculer ce volume, on effectue le calcul suivant :

cu = (π × a² × c) ÷ 4

« cu » est la cylindrée unitaire, « π » est une constante égale à 3,14159…, « a » est l’alésage, « c » est la course et « 4 » un diviseur constant.

cu = (π × 79² × 65) ÷ 4

cu = (π × 6 241 × 65) ÷ 4

cu = 1 274 434,184 ÷ 4

cu = 318 608,55

Ce résultat est exprimé en mm³ ; la conversion en cm³ donne donc une valeur de 318,608 cm³ de cylindrée unitaire, que l’on arrondira à l’unité, soit 318 cm³.

Cylindrée totale

La cylindrée totale du moteur est logiquement égale à la cylindrée unitaire multipliée par le nombre de cylindre :

ct = cu × nc

« ct » est la cylindrée totale, « cu » est la cylindrée unitaire et « nc » est le nombre de cylindres.

ct = 318 608,55 × 3

ct = 955 825,65

Ce résultat est exprimé en mm³ ; la conversion en cm³ donne donc une valeur de 955,825 cm³ de cylindrée unitaire, que l’on arrondira à l’unité, soit 955 cm³.

Taux de compression

Lorsque le piston remonte dans le cylindre, et que les soupapes d’admissions et d’échappements sont fermées, la pression du mélange air / carburant augmente. Plus cette pression est importante, plus la combustion produit de force explosive. Exemple :

* cylindrée unitaire : 318 cm³

* volume d’une chambre de combustion : 26,5 cm³

Pour calculer le taux de compression « tc » il convient donc de diviser la cylindrée unitaire par le volume d’une chambre de combustion :

tc = 318 ÷ 26,5

tc = 12

Le taux de compression du moteur de la Triumph Speed Triple possède donc un rapport volumétrique de 12 à 1.

-

Les monocylindres

L’explosion nécessaire à la propulsion est dûe à la compression par le piston du mélange air / essence dans le cylindre. Le monocylindre est donc l’architecture de base de toute motorisation thermique. Si la conception de ce type de moteur est on ne peut plus simple, elle engendre des contraintes. Bien que les monocylindres évoluent sous l’influence de BMW et de ses 650 GS, la course du piston des monos atteind encore assez souvent les 90 mm. Il convient donc de ne pas rouler dans les tours afin de ne pas dépasser la vitesse linéaire fatidique des 30 m / s à plus ou moins 10 000 tr / min. A l’inverse le haut moteur tend à cogner quand il est sous régime. Le monocylindre a donc une plage utile réduite par les contraintes mécaniques et cette architecture mécanique souffre de l’inexpérience des motards. Lèger, vif , agile, coupleux, et peu coûteux en entretien, le monocylindre convient parfaitement à des motos de ville, ou à des motos calmes évoluant sur départementales.

Les bicylindres

Cette architecture est née de la séparation d’un quatre cylindres en deux. Dans l’histoire de la moto, il y eut d’abord les monocylindres, puis les quatre cylindres et ensuite les bicylindres ; ceux-ci se subdivisent en trois architectures de motorisation différentes :

Les bicylindres à plat

Cette architecture moteur ne se trouve quasiment que chez BMW. L’inconvénient des bicylindres à plat (cylindres opposés à 180°) est qu’ils engendrent un surpoids et une largeur excessive du moteur ceci étant compensé par un centre de gravité placé très bas.

Les bicylindres en V

C’est l’architecture qui est la plus usitée actuellement. Cette disposition, qui caractérisait les Harley-Davidson, se retrouve désormais sur les customs japonais, les trails – Honda Transalp par exemple –, quelques motos routières mais aussi sur des sportives telles les Ducati. Sur les Ducati, l’angle du bicylindre en V parvient à 90° et se transforme en un L mais l’architecture reste la même. Le bicylindre en V peut être mis dans un plan sagittal comme chez Moto-Guzzi ou dans un plan frontal comme chez Harley.

Les bicylindres verticaux, en ligne ou parallèle

Ces bicylindres ne sont ni plus ni moins que des quatre cylindres coupés par moitié sur le plan sagittal. Cette architecture tend à rendre le moteur plus puissant, au détriment du couple et de la souplesse du moteur.

Les trois cylindres

Les qualités du trois cylindres résident dans l’art du compromis. Cette architecture moteur est devenue la griffe de Triumph depuis son retour en 1992. Il convient de signaler que les « trois pattes » ont fait la belle histoire de la moto avec la Laverda 1000 Jota, et la fumante Kawasaki 750 H2. Les moteurs dotés de cette architecture ont un comportement proche des bicylindres de par la disponibilité du couple, mais avec l’allonge en plus. Ce sont des moteurs à fort caractère, qui sont reconnaissables à leur sonorité très caractèristique.

Les quatre cylindres

La grande qualité du quatre cylindres réside dans sa souplesse ; la plupart des modèles entre 600 et 1 000 cm³ reprennent dès le ralenti sur le dernier rapport. Si le moteur est disponible très tôt dans les tours, il apprécie les hauts régimes. Fort de son allonge le « quatre pattes » ne vit réellement qu’au delà des deux tiers du compte-tours ; en dessous de ce seuil les accélérations sont linéaires et molles. Les quatre cylindres se déclinent sous deux formes : le quatre cylindres à plat, présent sur la 600 fazer notamment et le V4, présent sur la célèbre V-max.

Les différents types de refroidissement

Le refroidissement par air

Le refroidissement par air est encore très présent, même sur de grosses motos. Pourtant ce type de refroidissement est archaïque. L’air est physiquement un isolant thermique, comment peut-il à ce titre prétendre à un quelconque refroidissement ? Une moto refroidit par air tendra à surchauffer en ville, ce qui rendra son moteur bruyant et récalcitrant. A l’inverse sur autoroute cette même moto aura de la peine à atteindre sa température optimale de fonctionnement, il s’en suivra des montées en régime peu vivaces, et un embrayage qui donnera l’impression de coller.

Le refroidissement mixte (air et huile)

Le refroidissement par air et huile est basé sur l’échange thermique entre l’air et l’huile. L’huile circule autour des organes qui chauffent, puis est refroidi via un petit radiateur par l’air extérieur. Comme l’huile baisse plus vite en température qu’elle n’y monte, ce type de refroidissement est un gage de longévité de la moto, surtout qu’elle est utilisée sur des moteurs globalement peu puissants. Cette technique est utilisée par BMW, Ducati et Suzuki.

Le refroidissement liquide

Le refroidissement liquide est quand à lui beaucoup plus efficace. Le radiateur sert de centrale de régulation thermique. L’eau étant un excellent thermostatique, cette technique permet de garder une température optimale de fonctionnement. Le seul inconvénient de cette régulation thermique, vient de son entretien. Sur les modèles hyper sport les températures internes de fonctionnement sont régulées par un échangeur eau huile en plus du refroidissement liquide.

-

Les différents types de bagages

Quelle que soit la machine, la destination de vacances et la façon d’envisager le tourisme à moto, une chose demeure comme éternelle constante : comment mettre les bagages sur une moto ? En moto, même le minimum devient vite une prise de tête qui peut réellement gâcher le plaisir du tourisme motocycliste. Quatre solutions s’offrent à vous.

Sac à dos

Dans le cas du sac à dos, aucun dispositif de transport n’est installé sur la machine puisque c’est le corps du conducteur qui supporte le bagage. La moto reste alors strictement identique à l’origine et son comportement dynamique n’est pas altéré, sauf en cas d’utilisation d’un sac à dos de trop gros litrage – type sac de trekking – de fait, il convient de limiter le volume à ± 50 ℓ.

Bagagerie arrimée

Sur une moto ce ne sont pas les points d’attache et d’ancrage qui manquent… Il suffit dès lors d’une araignée et / ou de tendeurs pour arrimer ses affaires directement sur la moto.

Bagagerie souple

Il s’agit ici de combiner sacoche de réservoir, sacoches cavalières et éventuellement un sac de selle. Homogène et cohérente, cette solution s’adapte très bien à la ligne de la moto, et sa modularité permet d’appréhender de manière optimale les divers trajets vacanciers. A noter que la pose d’un tapis de réservoir est indispensable sur les réservoirs non métalliques.

Bagagerie rigide

D’origine ou ajoutée en option, la bagagerie rigide demande la modification permanente de la moto (support Wingrack ® ou similaire). Composé de valises latérales et d’un top case, ce type de bagagerie modifie le comportement dynamique de la moto de manière significative.

Comparatif

A la station service

Sac à dos et bagagerie rigide ne nécessitent aucune manipulation. La bagagerie souple, comme la bagagerie arrimée, nécessite de défaire ses bagages pour accèder au réservoir. Une solution peu pratique qui le devient encore moins au moment d’aller payer (dans le cas d’un voyage en solo, avec paiement au guichet).

* Bagagerie rigide : 4 points

* Sac à dos : 4 points

* Bagagerie souple : 2 points

* Bagagerie arrimée : 1 point

Au restaurant

La bagagerie rigide présente la solution idéale : vous laissez vos bagages sur la moto, le verrouillage des valises et du top-case vous permettant d’être tranquille. La bagagerie souple et le sac à dos vous imposent un transport encombrant, mais pratique. La bagagerie arrimée vous impose la plupart du temps de laisser vos affaires sur la moto… avec le risque de vol inhérent !

* Bagagerie rigide : 4 points

* Sac à dos : 2 points

* Bagagerie souple : 2 points

* Bagagerie arrimée : 1 point

A l’hôtel

Le sac à dos est la solution la plus facile ; vous descendez de la moto et vous entrez dans l’hôtel les mains libres. La bagagerie souple vous permet de mettre sacoche de réservoir en bandoulière et sacoches cavalières dans une main, laissant l’autre libre pour ouvrir les portes et remplir la paperasserie de l’hôtel. La bagagerie rigide avoue ici ses limites ; avec deux valises et un top-case (puisque vous avez besoin de tous vos bagages et également afin de lutter contre le vol), deux mains ne suffisent pas… La bagagerie arrimée vous impose la fastidieuse manipulation de tout défaire et, donc de tout ré-arrimer le lendemain matin…

* Sac à dos : 4 points

* Bagagerie souple : 3 points

* Bagagerie rigide : 2 points

* Bagagerie arrimée : 1 point

Sur place

La bagagerie rigide s’avère pratique, surtout si vous disposez d’un top-case – les valises latérales étant un handicap pour circuler entre les voitures dans les bouchons estivaux. C’est le seul moyen de ne pas porter son casque durant les activités de la journée… La bagagerie souple présente l’avantage de fournir un support de carte routière, mais le port en bandoulière est moins confortable que le port stable du sac à dos. L’arrimage des affaires avoue encore une fois ses limites … de manière quotidienne.

* Bagagerie rigide : 4 points

* Sac à dos : 2 points

* Bagagerie souple : 2 points

* Bagagerie arrimée : 1 point

Sur route

Le surpoids engendré par les bagages n’entraîne pas une altération dynamique de la moto si ce poids reste près du centre de gravité de la moto et ne se trouve pas en déport de l’empattement. La bagagerie arrimée montre ici son point fort. Les bagages étant épousant les formes de la moto, il n’y a que peu d’altération du comportement dynamique de la moto. La sacoche de réservoir altère le rayon de braquage de la moto, et peu gèner la visibilité du tableau de bord. Turbulances, fatigue, risques en cas de chute sont les aléas liés au port du sac à dos. Enfin la bagagerie rigide altère considérablement le comportement dynamique de la moto, provoquant fréquemment louvoiement et guidonnage.

* Bagagerie arrimée : 3 points

* Sac à dos : 2 points

* Bagagerie souple : 2 points

* Bagagerie rigide : 1 point

Chargement

Le chargement étant lié au volume de la bagagerie et à sa rigidité, il est évident que le chargement se fera plus facilement avec une bagagerie rigide qu’avec un sac à dos… Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les coffres latéraux sont communément appellés valises. La bagagerie arrimée ne présentant nulle contrainte, sa modularité est gage de facilité pourvu que l’on soit réaliste dans les dimensions du paquetage. Simple et efficace la bagagerie souple présente l’inconvénient d’une structure sans forme, ce qui tend à chiffonner les vêtements et à ne pas les tenir en place. Du fait de l’unicité de l’emplacement, et de sa capacité réduite le sac à dos s’avère être le choix le moins pertinent en matière de chargement.

* Bagagerie rigide : 4 points

* Bagagerie arrimée : 3 points

* Bagagerie souple : 2 points

* Sac à dos : 1 point

Mise en place

Attention à bien verrouiller les valises et le top-case, sous peine de les voir se détacher en cours de route… Hormis ce détail, l’installation de la bagagerie rigide est idéale. L’installation simple et intuitive de la bagagerie souple s’avère être une qualité appréciable au quotidien. En théorie mettre un sac à dos devrait être simple, oui mais entre théorie et pratique il y a souvent un boulevard… Les coques de coudes du blouson gènent souvent la mise en place du sac à dos, et le réglages des sangles est à revoir à chaque fois afin de s'ajuster le plus possible au corps, et ainsi limiter la fatigue et les douleurs aux trapèzes. La bagagerie arrimée s’avère fastidieuse et longue et arrive donc dernière de notre classement.

* Bagagerie rigide : 4 points

* Bagagerie souple : 3 points

* Sac à dos : 2 points

* Bagagerie arrimée : 1 point

Budget

Avec 10 EUR, la bagagerie arrimée arrive largement en tête de notre comparatif. Un sac à dos de ± 50 ℓ coûte moins de 50 EUR dans certaines marques de magasins de sport. La bagagerie souple nécessite, quand à elle, un investissement plus lourd : tapis de réservoir(80 EUR), sacoche de réservoir(80 EUR), sacoches cavalières(120 EUR), soit un total de ± 280 EUR. Avec un prix avoisinnant les 1 000 EUR pour l’ensemble valises, top-case et support Wingrack ® ou équivalent, la bagagerie rigide s’avère la solution la plus onéreuse.

* Bagagerie arrimée : 4 points

* Sac à dos : 4 points

* Bagagerie souple : 2 points

* Bagagerie rigide : 1 point

Total de points (sur un total de 32 points attribuables possibles)

* bagagerie rigide : 24 points

* sac à dos : 21 points

* bagagerie souple : 17 points

* bagagerie arrimée : 15 points

Conclusion

Étonnemment, sac à dos et bagagerie rigide carracolent en tête de ce comparatif. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le réel danger – pour la colonne vertébrale – que peut représenter un sac à dos en cas de chute.

A notre avis, la solution idéale combine ces quatres types de bagageries : sacoche de réservoir, top case et sac à dos pour les vacances sur place ; la solution des bagages arrimés étant la meilleure solution pour le transport de la tente ou des duvets.

-

La vidange de la moto fait partie de l’entretien de la moto et doit être effectuée selon les préconisations constructeurs. En l’absence de celles-ci faites-la tous les 5000 à 6000 km. Cette opération est essentielle pour la bonne santé du moteur de votre moto.

De quel matériel avez vous besoin ?

D’huile neuve ; si votre « manuel du propriétaire » préconise 4 ℓ d’huile prévoyez un bidon de 5 ℓ afin de pouvoir faire les ajouts éventuels une fois la quantité constructeur versée dans le carter d’huile.

Il existe trois types d’huile : l’huile de synthèse qui est la plus chère et la plus adaptée aux moteurs des sportives, compte tenu du régime de moteur élevé. L’huile de semi-synthèse est optimale pour la majorité des autres motos tandis que l’huile minérale est plutôt destinée aux vieilles motos ou aux motos de conception ancienne.

Concernant l’indice, le premier nombre correspond au grade à froid et le second au grade à chaud. Ainsi une huile multigrade 15W50 présente les propriétés d’une huile monograde SAE 15W (winter, sous entendu démarrage à froid), et d’une huile monograde SAE 50 une fois le moteur à température (à chaud). Plus le grade est bas, plus l’huile est fluide. Plus le grade est élevé, plus l’huile est épaisse. On opte souvent pour du 10W40, qui s’avère être un bon compromis pour rouler toute l’année en ville, une huile plus visqueuse, comme la 15W50 s’avère plus adaptée à un usage routier.

Il faudra également prévoir :

* une bassine large de bonne contenance pour récupérer l’huile usagée (ou un bidon spécial vidange en vente chez Norauto)

* un entonnoir

* un filtre à huile neuf si vous comptez le changer

* un joint métallique neuf (mettre le coté non fendu contre le carter moteur)

* une clé dynamométrique pour désserrer et surtout serrer la vis de vidange

* une pince ou un tournevis (suivant le modèle) pour démonter le filtre à huile

La vidange

1. Faites chauffer votre moteur 5 min afin de rendre l’huile plus fluide, cela permettra un meilleur écoulement lors de la vidange.

2. Positionnez votre moto sur la béquille centrale ; si votre véhicule n’en dispose pas, utilisez une béquille de stand (moins de 100 EUR).

3. Moteur éteint, placez votre bassine sous la moto sous la vis de vidange.

4. Enlevez le bouchon de remplissage.

5. A l’aide de la clé de vidange, desserrez la vis de vidange en faisant attention de ne pas la laisser tomber dans la bassine. Si vous avez fait tourner le moteur durant 5 min, la température de l’huile ne présente pas de danger et vous ne risquez pas de vous brûler.

6. Patientez jusqu’à ce que toute l’huile s’écoule dans la bassine.

7. Une fois la vidange effectuée, profitez-en pour nettoyer votre vis de vidange et changer le joint.

8. Remettez la vis de vidange, d’abord manuellement sans forcer. Si la vis ne se positionne pas correctement dans le filetage, c’est que vous l’avez mal positionnée – forcer ne fera qu’altérer le filetage du carter, avec pour conséquence une perte d’étanchéité du bloc moteur. Lorsque vous avez bien repositionné le bouchon, finissez le serrage avec une clé dynamométrique, au couple préconisé par le manuel du propriétaire – environ 2 m.daN (1 m.kg = 1 m.daN = 10 Nm).

9. En principe, le serrage doit respecter un couple de serrage, que vous trouverez sur la notice d’utilisation ou dans la Revue Moto Technique spécifique à votre modèle. En effet, si vous serrez trop fort, vous pouvez abimer le filtage. Par contre si vous ne serrez pas assez, le bouchon pourrait se dévisser. Si vous préférez éviter ce désagrément, utilisez une clé dynamométrique.

Changement du filtre a huile

1. Changez le filtre à huile. Il existe deux types de filtre à huile :

* Le filtre en papier (intérieur) se situe au niveau du carter moteur. Placez la bassine sous le filtre car lorsque vous le retirez, de l’huile risque de couler. Ensuite dévissez le filtre à la main en prenant soin de récupérer les rondelles et le ressort. En principe un joint est fourni avec le filtre à huile, avant de placer le nouveau filtre, pensez à passer de l’huile dessus. Repositionnez le ressort de maintien et les rondelles sur le nouveau filtre. Puis revissez le tout.

* Le filtre en métal (exterieur) se dévisse à l’aide d’une pince à filtre. Placez votre bassine en dessous du filtre avant de le dévisser avec votre pince. Huilez le joint fourni avec le nouveau filtre puis replacez et revissez-le. Utilisez à nouveau la pince pour finir le serrage.

2. A l’aide d’un entonnoir, versez la quantité d’huile que vous avez précédemment déterminée.

3. Faites tourner le moteur.

4. Complétez avec de l’huile jusqu’à atteindre le niveau maximum grâce au hublot de contrôle (dans le cas d’une jauge, ne vissez pas le bouchon, mais posez le simplement sur le haut du pas de vis du carter d’huile).

5. Transférez l’huile usagée dans les bidons vides grâce à l’entonnoir. Apportez ensuite les bidons dans un garage qui les enverra dans un centre de traitement spécialisé pour les hydrocarbures et le liquide de frein.

Les produits miracles

Les produits miracles, type Mécacyl, qui espacent la durée inter-vidange font parler d’eux dans les magasines et sont sujets à des débats passionnés sur les forums de motards et d’automobilistes. Les résultats des études scientifiques étant contradictoires et au vu du prix de ces additifs, il nous semble infiniment plus sûr de respecter les préconisations constructeurs et de ne pas utiliser de tels produits. La même prudence s’applique aux produits « pré-vidange » qui peuvent s’avérer désastreux sur le plan de l’étanchéité moteur.

-

S'il s'avère difficile de gèrer l'usure des consommables d'une moto, tels que pneus et plaquettes, il s'avère assez facile de prévenir celle du kit chaîne. En effet, la durée de vie du kit chaîne est étroitement liée à la régularité et à la qualité de son entretien.

kit chaîne, kézako ?

Sur la moto, la transmission est un ensemble de pièces soumises à des efforts intenses et à une agression permanente des agents extérieurs. La transmission doit s'adapter aux besoins du moteur et en assumer les contraintes, tout en assurant la mobilité de ses propres pièces. Pour ce faire, hormis sur les petites cylindrées, la chaîne est équipée de joints thoriques en caoutchouc, mais le téflon est également utilisé. Ces joints jouent un rôle d'étanchéité, en gardant la graisse à l'intérieur des rouleaux afin d'offrir une lubrification permanente. Il exite différents profils communément appellés O'Ring, X'Ring et XW'Ring. L'intérêt des deux derniers réside en une diminution des frictions destinée à minimiser les pertes de puissance ; une chaîne absordant environ 10 % de la puissance moteur.

Les facteurs d'usures du kit chaîne

Le manque d'entretien est la première cause d'usure du kit chaîne. Il convient de savoir qu'une chaîne sous carter étanche a une durée de vie voisinne de ± 50 000 km – l'usure survenant souvant du fait de l'absence d'entretien et donc de lubrification –, ce qui démontre bien que la pluie et la poussière sont des facteurs aggravants. De fortes accélérations, une conduite sur le couple, l'architecture moteur, ainsi que la puissance jouent également un rôle non négligeable sur la durée de vie du kit chaîne. Une chaîne trop tendue travaille mal et entraîne une usure des roulements de roue, voire plus conséquemment ceux de la boîte de vitesse. A l'inverse, une chaîne trop détendue fonctionnera de manière non linéaire et transmettra des chocs à la transmission – rendant le passage des vitesses saccadé –, elle viendra également taper sur les pièces statiques de la moto : bras oscillant, carter moteur… Attention lors du nettoyage de la chaîne, les solvants – qu'ils soient issus du gas-oil, de l'essence, ou d'autres éthers – diminuent l'étanchéité des joints.

Comment nettoyer et dégraisser une chaîne moto ?

Il y a quelques années les mécaniciens dégraissaient les chaînes avec de l'essence normale – sous-entendez plombée et peu raffinée. La suppression du plomb dans les carburants nous incite à proscrire le nettoyage des kits chaînes à l'essence, les esthers contenus dans l'essence sans plomb (SP 95 et SP 98) finissant par attaquer les joints thoriques.

L'idéal serait de dégraisser la chaîne avec du kérozène, mais il est difficile de s'en procurer. De fait, une des alternatives les plus intéressantes est de frotter la chaîne avec un chiffon et, avec une brosse à dent dure sèche de faire de même pour les rouleaux. Une fois le gros de la graisse partie, il suffit de passer une éponge bien imbibée d'eau et de produit de liquide pour la vaisselle, qui dissout la graisse sans être agressif pour les joints.

Après ce nettoyage, l'idéal est de rouler une petite dizaine de kilomètres pour que la force centrifuge fasse sortir des rouleaux le reste d'eau et de saleté. Celà va également dans un second temps dilater les joints, et vous pourrez alors, à votre retour graisser la chaine.

Comment graisser une chaîne moto ?

Il existe quatre méthodes pour lubrifier la transmission d'un quad ou d'une moto :

Installation d'un système de lubrification permanent comme le Cameleon Oiler ®

L'installation d'un système de lubrification permanent comme le Cameleon Oiler ® – ou le Scott Oiler ® – permet une lubrification optimale pour le kit chaîne, c'est de loin la meilleure solution pour entretenir son kit chaîne. Le réservoir est rempli d'huile de transmission, d'huile fluide de tronçonneuse ou d'une huile moteur SAE 90 à 240. La durée de vie du kit chaîne est largement prolongée avec ces systèmes – exemple d'une Honda VFR 800 dont le kit chaîne a 58 000 km et est à l'état neuf, avec pour seul entretien un réglage à 13 000 km…

Bien que couteux à l'achat ces produits s'avèrent rapidement amortis, et l'entretien de la moto en est grandement facilité. Cameleon Oiler™ a été testé, approuvé et adopté par la rédaction de Moto-monde.com.

L'huile de tronçonneuse étant une huile filante de faible qualité, nous testons actuellement l'huile proposée par le fabriquant du Cameleon Oiler ®, Cameleon Chain Oil ®, nous vous tiendrons au courant de sa valeur ajoutée par rapport aux huiles filantes de tronçonneuses.

Cameleon Oiler

Cameleon Oiler ®

Application de graisse en pot ou en tube à l'aide d'une brosse à dents

L'application de graisse en pot ou en tube à l'aide d'une brosse à dents est un bon compromis et présente l'avantage d'offrir un graissage complet et soigné, tout en évitant le gaspillage de produit. Cette méthode permet de bien graisser les joints, car ce sont eux qui ont le plus besoin d'être lubrifiés. C'est également la meilleure méthode pour les motos équipées d'un carter de chaîne secondaire étanche.

Les professionnels de la moto utilisent la graisse Molykote BR 2 plus au bisulfure de molybdène, étalée à la brosse à dents, qui est la meilleure graisse épaisse sur le marché. La graisse Castrol LMX, largement diffusée en grandes-surfaces, peut également être utilisée.

Les graisses crémeuses de type Afam Powerlub et France Équipement Chain Lub se révèlent être des produits de bonne facture, mais leur prix est supérieur aux produits précédemment cités.

Bien que la graisse ne représente pas autant de risque de dispersion sur le pneu faites attention à ne pas surgraisser votre kit-chaîne, le point faible de la graisse en tube ou en pot restant l'encrassement rapide qu'elle provoque sur le kit chaîne (chaîne, couronne, pignon, protège chaîne…) et l'usure inhérente, si l'on ne procède pas à un nettoyage rigoureux avant chaque regraissage.

L'application de la graisse sur la chaîne doit se faire après un parcours ayant permis de dilater les joints de par l'action de la chaleur. Une fois la chaîne chaude et dilatée, la graisse pénètre mieux dans les maillons et permets également une évaporation plus rapide des solvants. Ensuite il faut laisser reposer la graisse une dizaine d'heures pour assurer sa résistance à la force centrifuge.

Application de d'huile de tronçonneuse à la brosse à dents

L'application d'huile de tronçonneuse à la brosse à dents est une variante de l'application de la graisse en pot ou en tube. Du fait que l'huile de tronçonneuse est une huile filante, elle se glisse parfaitement entre les joints des rouleaux et permet une lubrification de bonne qualité. Son dosage est néammoins fastidieux, et – bien que plus efficace que la lubrification par graisse en pot ou en tube –, elle s'adresse plus à des motards aimant mettre la main dans le cambouis.

Attention à la surlubrification, la force centrifuge entrainera l'excédent d'huile sur la jante voir le pneu arrière, rendant votre première sortie potentiellement dangereuse.

Vaporisation de graisse à l'aide d'une bombe de graisse spéciale

La solution la moins efficace des quatre proposés dans cet article. Elle a pour elle sa praticité lors des voyages, mais s'avère rapidement onéreuse. La durée de lubrification de telles bombes est faible et il convient de regraisser la chaîne secondaire tous les 300 km après avoir roulé, et également après chaque roulage sous la pluie.

La vaporisation de graisse à l'aide d'une bombe de graisse spéciale utilise une graisse fluide, qu'il faut pulvériser à l'intérieur de la chaîne, la graisse se centrifugeant d'elle même sous l'action de la roue arrière. Il va de soi que la roue arrière est, durant cette opération, tournée à la main et non en ayant enclenché la première – combien de motards ce sont ainsi vu broyer les doigts par la chaîne et la couronne ?!

En bref…

Nous vous conseillons donc l'utilisation d'un système de lubrification permanent. Si vous ne souhaitez pas opter pour l'un de ses systèmes, le second meilleur choix se porte sur la lubrification au pinceau. La bombe de graisse, quant à elle, ne devrait être utilisée qu'occasionnellement.

Vérifications et tension

La tension d'une chaîne se vérifie tous les 1 000 km environ. Il convient également de vérifier son degré d'usure, pour ce faire, saisir la chaîne à deux doigts sur l'arrière de la couronne et tirer pour essayer de la décoller. Si vous parvenez à sortir la chaîne de plus de 50 % de la denture de la couronne, c'est que le kit chaîne est usé et doit être remplacé dans les plus brefs délais. Une fois la vérification d'usure effectuée, faites faire un tour complet à la roue, et la positionner là ou la chaîne semble la plus tendue, ensuite suivez les instructions constructeur. La flèche à respecter est d'environ 2 cm entre le point haut et le point bas de la chaîne ; mesure effectuée avec un pied à coulisse à égale distance de l'axe de roue arrière et du pignon de sortie de boîte, un doigt tendant la chaîne. Vérifier que les repères des bras oscillants soient bien en face ; faire un contre-controle en se mettant derrière la roue et en faisant tourner celle-ci. L'axe de roue arrière est à serrer au couple de 10 m.kg (1 m.kg = 1 m.daN = 10 Nm).

Remplacement

Il est nécessaire de changer pignon de sortie de boîte, couronne et chaîne en même temps, sinon la pièce neuve serait roder en tenant compte des défauts des autres pièces, qui elles mêmes sont en partie usées. La conséquence première serait une mauvaise transmission de la puissance, la seconde conséquence serait l'usure voire la casse des dents de couronne ou de pignon. Enfin n'hésitez pas à investir 20 EUR de plus et privilégiez le profil XW'Ring qui est le modèle le plus renforcé, et donc le plus durable dans le temps.

Les risques en cas de négligence

Sans lubrifiant (graisse ou huile) les rouleaux s'usent, se déforment, s'oxydent et forment des points durs. La mobilité inter maillons se retrouve altérée et la chaîne devient rigide, créant ainsi des surtensions et des vrillages. Il résulte un risque de bris de chaîne accru, mais aussi une usure prématurée de pignon de sortie de boite et de la couronne de roue arrière. En cas de rupture de chaîne, celle ci s'enroule fréquemment autour de la roue, entrainant un blocage de cette dernière, ou autour du pignon de boîte cassant au passage le carter moteur, les dégâts sont alors très conséquents.

Les autres reponses a ce topic sur l'ancien forum en cliquant ici

-

Réaliser des économies de carburant substantielles

Si l’on met deux personnes différentes sur la même moto dans les mêmes conditions, elles ne réaliseront pas la même consommation de carburants du fait d’une conduite différente. A conduite similaire divers facteurs ont également une incidence sur la consommation de votre véhicule : conduite de nuit, pression pneumatique, duo…

Accélération

Évitez les grosses accélérations. Sur une 1 000 cm³ la consommation instantanée en cas de grosse accélération avoisinne les 90 l / 100 km ! Il est souvent inutile de dépasser 40 % du régime moteur lors d’un trajet (hors dépassement), soit ± 5 000 tr / min pour une moto ayant une zone rouge à 12 000 tr / min.

Carburation

Si votre moto est équipée de carburateur(s), réglez le ralenti au minimum supporté par votre moteur, en effet, au bout de 15 km le ralenti tend à monter de 100 à 200 tr / min. Pensez donc à prévoir cette hausse lors du réglage initial. Évitez également de rouler au starter.

Électricité

Ne multipliez pas les accessoires électriques, qui sont de grands consommateurs d’énergie et donc de carburants.

Entretien

Changez le filtre à air et le filtre à huile à chaque vidange. Privilégiez une huile adaptée au type de parcours que vous faites, et changez là 1 000 km avant le chiffre préconisé par le constructeur en cas d’usage exclusivement urbain. Sur parcours routier, privilégiez de l’huile moteur ayant un second grade élevé, comme la 15W50 par exemple. En ville optez pour une huile plus fluide, comme de la 10W40.

Nettoyez le filtre à air dès 6 000 km en cas d’usage mixte, 1 000 km plus tôt en usage citadin.

Vérifiez régulièrement que vos disques de freins ne soient pas mordus, rayés et que les plaquettes s’usent bien de manière uniforme ; un piston de frein frottant légèrement sur le disque peut engendrer une surconsommation de l’ordre de 15 %.

Hiver

Contrairement à une idée reçu, une moto ne consomme pas plus en hiver qu’en été dans le cas d’une conduite identique (donc sans starter). En effet, sur un moteur essence, le rapport air / essence est toujours maintenu assez proche du rapport stœchiométrique, qui n’est pas influencé par la température ambiante.

Pneumatiques

Partant du principe qu’un pneu sous-gonflé entraine une surconsommation de carburant, dûe à une surface de frottement plus grande entre la route et la gomme, il semble intéressant de surgonfler ses pneumatiques. Une pression constructeur majorée de 0,2 à 0,5 bars à froid diminue la bande de roulement, augmentant ainsi les performances à régime moteur égal, d’où une économie de carburant.

Virage

Utilisez le frein arrière plutot que de couper les gaz pour amorcer une courbe. En effet cela évite de réaccélérer en sortie de courbe et économise donc le carburant, tout en offrant un meilleur feeling et une meilleure trajectoire.

Conclusion

Pour consommer moins, il convient d’avoir une moto présentant le moins de contraintes mécaniques et donc en parfait état. Il convient également de ne pas se comporter en « Joe Bar » atomisant les mouches sur son passage. Une conduite coulée est de mise et permet de réaliser des consommations inférieures à 4 l / 100 km pour une 600 cm³ en usage routier.

-

Tout motard se pose la question de la matière au moment de choisir son équipement. S’il est difficile d’apporter une réponse tranchée, il est au moins possible de délivrer quelques conseils de bon sens.

Avant de se décider pour l’une ou l’autre matière, il faut s’interroger sur sa façon de pratiquer la moto. De longs trajets à allure soutenue placent la sécurité au centre des débats, ce qui n’est pas forcément le cas pour de courtes distances en ville. Un roadster impose de mieux se protéger du froid qu’un scooter ou une grosse GT. Et comme l’équipement 100 % efficace reste à inventer, le consomotard doit faire des concessions.

Sécurité Aussi élaborés soient-ils, les textiles résistent moins à l’abrasion. Au contact du bitume, le textile se déchire et s’effrite quand le cuir ne fait que se râper. Cette supériorité ne vaut toutefois que si son épaisseur est suffisante et qu’il possède des coutures de qualité (fréquent talon d’Achille des vestes et pantalons). Si vous optez pour le textile, choisissez un modèle à coques de protection (coude, épaule, dos) conformes aux norme européennes (EN 1621-1 et EN 1621-2).

Adaptation au climat Les défenseurs du textile mettent en avant sa meilleure aptitude à contrer le froid et la pluie. Ils ont plutôt raison. Les inserts techniques (par exemple Wind stopper pour le vent, Gore-Tex pour l’eau, Thinsulate pour le froid) sont en effet efficaces au point de rendre quasi désuet l’achat d’un équipement de pluie.

La conception mille-feuille des textiles permet aussi de les porter en toute saison selon que l’on ôte ou garde la doublure thermique. Le cuir oppose un rempart moins efficace aux éléments. Même avec une doublure alu, il est difficile de ne pas ressentir, au fil des bornes, la morsure du froid.

Recouverts d’une couche de polyuréthane, ils résistent aujourd’hui mieux aux averses mais également aux UV, aux griffures et à la pollution.

Esthétique Le cuir présente un look plus typé moto qui peut gêner ceux qui doivent se conformer à un code vestimentaire au travail. Ils opteront donc plutôt pour du textile. Sa souplesse laisse plus de liberté aux stylistes pour concevoir des modèles passe-partout.

Cette souplesse et la coupe ample permettent aussi de porter un costume en dessous sans trop le froisser. Confort La nature du matériau rend le cuir moins souple. À protection égale, il est aussi bien plus lourd. On peut tenter un parallèle avec les bottes d’un côté et les chaussures de stunt de l’autre…

Entretien Le cuir a contre lui de ne pas passer en machine à laver. Son entretien demande de l’huile de coude même si la présence d’une couche de polyuréthane limite le graissage aux seules coutures.

Certains textiles acceptent le passage en machine sous réserve de respecter à la lettre les consignes d’entretien. Il faudra, le plus souvent, éviter l’adoucissant. En cas de doute, consulter le site www.cofreet.com.

Longévité/Coût D’une manière générale, un équipement cuir coûte plus cher qu’un synthétique à l’achat. Mais moins sur le long terme. Non seulement un cuir vieillit mieux, résiste à la chute et peut encore au besoin être réparé par de nombreux artisans quand la majorité des textiles finissent à la poubelle après une glissade.

-

La conduite d'une moto implique obligatoirement la souscription d'un contrat d'assurance spécifique quelque soit le modèle choisi (basique, routière, custom, trail, roadster, sportive). Cette assurance est au minimum au tiers (Article L211-1 du code des assurances) afin d'indemniser les dommages causés aux tiers en cas d'accident. L'absence d'assurance moto est puni d'une amende de 3750 €, d'une suspension du permis de conduire jusqu'à 5 ans, et d'une immobilisation et/ou une confiscation du véhicule. Comme l'assurance auto, l'assurance moto est soumise au principe du système de Bonus/malus.

Une multitude de contrats

Les contrats d'assurance moto sont très divers. Les clauses obligatoires mais surtout facultatives peuvent varier d'un extrême à l'autre en fonction des compagnies d'assurance. Cette diversité s'explique notamment en raison du grand nombre de modèles de motos de puissance très divers, mais aussi du gros risque de vol des engins (près de 100.000 motos et scooters sont volés chaque année en France). Face au vol, certains assureurs obligent le motard à faire graver sa moto pour l'assurer. La plupart demande également que le motard apporte la preuve qu'il dispose d'un antivol homologué. Certains courtiers plus stricts encore obligent le garage de nuit dans un parking fermé... Si les obligations demandées par l'assureur ne sont pas respectées il peut refuser toute indemnisation en cas de sinistre.

Selon le contrat souscrit, la moto peut ou non être conduite par un autre conducteur. Le nombre d'années de permis pèse généralement beaucoup sur le prix final. Les motards jeunes conducteurs sont généralement fortement pénalisés financièrement lorsqu'ils optent pour une moto de type sportive à forte puissance.

Attention aux fausses déclarations !

Une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat d'assurance peut être lourde de conséquence. L’assureur peut en effet prouver qu’il y a eu tromperie volontaire et annuler le contrat d'assurance sans aucun remboursement (article L113-8 du Code des Assurances). Sont considérées comme fausses déclarations l'utilisation non conforme à l'usage déclaré d'une moto, l'usage d'une moto débridée, la non déclaration du lieu d'usage habituel de la moto, la non déclaration de l'usage à titre professionnel de la moto et notamment le transport de passagers à titre onéreux. Si un accident survient, l'assureur doit apporter la preuve de la fausse déclaration pour annuler le contrat. Au besoin pour les motos modifiées, il peut faire intervenir un expert qui épluchera toutes les pièces mécaniques de l'engin. Le recours à une expertise est rare mais elle est possible. Mieux vaut donc rester vigilant en cas d'achat de motos customisées.

Le saviez-vous ?

Si les compagnies d'assurance classiques refusent de vous assurer, il est possible de faire appel au BCT (Bureau Central de Tarification des assurances) qui fixera le montant de la prime et obligera votre compagnie d'assurance régulière à vous assurer. [/b]

Comment bien choisir son assurance moto ?

Vous venez d’acheter la moto de vos rêves… mais vous n’avez pas encore trouvé quelle serait la meilleure assurance moto pour votre petit bijou !

1. Faire le bilan de vos besoins

Avant de souscrire à une assurance, faites un bilan détaillé de vos besoins en matière d’assurance moto. Quelle est la valeur de votre moto ? Préférez-vous être assuré « au tiers » ou « tous risques » ? Souhaitez-vous assurer également vos accessoires de moto ? Quelles sont les montants des franchises ?

En ayant clairement défini au préalable vos besoins et vos attentes, il vous sera alors plus facile de choisir votre assurance moto.

2. Quelle formule choisir ?

Il existe trois types de formule d’assurance possible. La première appelée « au tiers » ou « responsabilité civile » est de toute façon obligatoire. Elle garantit l’indemnisation des dommages corporels et matériels causés à des tiers. Mais attention si vous décidez de souscrire uniquement à cette assurance, sachez qu’elle ne garantit pas le conducteur de la moto ni les dommages causés au véhicule si ce dernier est responsable du sinistre. Toutefois, si votre moto n’a pas beaucoup de valeur, préférez l’assurance « au tiers ». La deuxième formule est une assurance intermédiaire. Elle comprend la responsabilité civile et le remboursement de votre véhicule en cas de vol ou d’incendie. La troisième formule correspond à l’assurance tous risques. Les termes de ce contrat reprennent toutes les garanties évoquées ci-dessus ainsi que les dommages corporels et matériels qu’autrui et vous-même aurez subis même si vous êtes responsable de l’accident. Dans la formule « tous risques », vous pouvez en plus souscrire à des garanties optionnelles comme celles notamment qui vous protègent en cas de vol d’objets ou celle appelée Garantie Accessoires de sécurité afin de couvrir vos gants de moto, votre casque.

Un conseil : inutile d’être trop prévoyant et de souscrire à toutes les garanties proposées par les compagnies d’assurance si votre moto n’est pas très bien cotée à l’Argus.

3. Attention aux montants des franchises !

Bien souvent le futur assuré cherche coûte que coûte à trouver les tarifs d’assurance les moins chers du marché sans tenir compte du montant des franchises. Erreur à ne surtout pas faire ! En effet, bien souvent lorsque les tarifs sont peu élevés, ce sont les franchises qui le sont. En d’autres termes, vous aurez certainement des franchises plus élevées à payer en cas d’accident. Réfléchissez donc bien avant de signer !

-

Nettoyer son casque est essentiel pour sa longévité. Soumis aux éléments extérieurs, aux insectes et à la pollution (c’est encore plus sensible pour ceux qui circulent beaucoup dans les grandes agglomérations), le casque se salit très vite.

Je vois souvent des motards manipuler leur casque un peu n’importe comment, un peu comme si c’était l’équivalent du sac à mains pour les filles: on le fourre n’importe où, dans n’importe quel sens, sans réfléchir au fait qu’un casque ramasse toutes les poussières, l’humidité, les corps gras, les particules, etc.

Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du casque, les saletés s’accumulent et doivent être nettoyées.

Sur l’extérieur

Le mieux et le plus simple est de laver l’extérieur du casque à l’eau savonneuse.

On veillera à appliquer des savons doux avec des chiffons non abrasifs pour épargner la peinture et le vernis, ainsi que l’écran…

Les vapeurs qui se dégagent des produits pétroliers peuvent faire se décoller le polystyrène du calotin. Tenez le casque loin des solvants et ne le laissez pas sur l’évent du réservoir d’essence.

Collé à l’intérieur de la coque, le polystyrène absorbe les chocs en se comprimant. Il est cependant assez facile d’y faire des marques avec un objet aux arêtes aigües, comme un rétroviseur, certains dossiers et “sissy bar”, et de réduire ainsi son efficacité.

Évitez donc de le déposer sur ces objets. Accrochez-le par la jugulaire à un crochet de selle, mettez-le sur le rétroviseur, posez-le entre les demi-guidons (mais pas sur le réservoir, il pourrait glisser) ou posez-le par terre (sur vos gants).

Pour garder propre la calotte extérieure, utilisez du lustreur (et non du polish, ce dernier est trop abrasif) comme le lustreur Abel Auto “Haute Protection” ou le GS27.

Dernier tuyau, rangez votre casque dans sa housse le plus souvent possible, elle lui évitera coups, rayures, poussières… Par contre, laissez l’écran légèrement ouvert, cela évitera de laisser le joint d’étanchéité comprimé, il gardera mieux sa souplesse et son efficacité.

Pour l’intérieur

Il est utile de laver régulièrement les mousses, qui sont souvent détachables, car elles sont mises a rude épreuve, entre la transpiration, le contact avec les cheveux et la pollution extérieure.

Nettoyez les traces laissées par la transpiration et la poussière sur les mousses de votre casque, employez un chiffon doux imbibé d’eau et du vrai savon de Marseille que vous ferez mousser sans oublier de rincer à grande eau (sans assouplissant). Les bombes de mousse en aérosol “spécial casque de moto” coûtent cher et ne nettoient pas aussi bien qu’un bon lavage au savon en profondeur.

Pour aider à sécher plus vite et éviter l’odeur de chien mouillé, il est possible d’utiliser un sèche-cheveux, mais pas de trop près. Chauffer trop fort le calotin peut provoquer son durcissement et diminuer sa capacité protectrice.

Si les mousses intérieures s’enlèvent, suivez les instructions de lavage du fabricant du casque. A défaut, employez du “Génie sans frotter” en rinçant bien et laissez sécher sur une serviette-éponge.

Pour les ouvertures, aérations, ventilations, utilisez un coton-tige, humidifié pour mieux accrocher.

Pour désodoriser ou absorber les odeurs, vous pouvez placer un chiffon antistatique (parfumé ou pas) vendu pour les sécheuses.

Si vous transpirez beaucoup, il existe des désinfectants pour casques ou les désodorisants anti-acariens pour chaussures de sport.

Certains motocyclistes aiment porter une cagoule même en été pour protéger le cou de l’irritation de la jugulaire, ou pour n’avoir qu’à laver la cagoule plutôt que l’intérieur du casque. L’été, la cagoule régule aussi la chaleur, à condition bien sûr qu’elle soit dans une matière respirante…

Un dernier truc, évitez de laisser vos gants dans le casque, les poussières ramassées par les gants pourraient rayer l’intérieur de l’écran et salir les mousses.

Pour l’écran

Si vous utilisez votre moto régulièrement, vous êtes soumis à des conditions météorologiques très variables. Été comme hiver, votre casque devra répondre à un cahier des charges parfois contradictoire. Il devra en effet laisser circuler de l’air pour rafraîchir en été et vous protéger du froid en hiver tout en assurant une circulation de l’air pour limiter la buée.

Certains casques possèdent d’origine des écrans traités anti-buée. Il est nécessaire de les nettoyer avec soin (à l’eau) pour conserver l’efficacité du traitement. Evitez les produits à vitres, souvent avec alcool et donc agressifs.

À défaut, vous pouvez fixer un protège-nez optionnel qui déviera vers le bas le flux de votre respiration.

Reste également la solution du “pinlock”, un second écran muni de joints qui se place à l’intérieur de l’écran.

Pour conserver à l’écran toutes ses qualités optiques, le nettoyer avec des produits non agressifs. De l’eau tiède, un chiffon doux et un nettoyant gras, genre liquide vaisselle ou savon liquide glycériné, feront très bien l’affaire.

Il s’agit d’éviter les rayures. En cas de massacre de moucherons, mouillez le plus tôt possible pour éviter que les cadavres durcissent et ne viennent rayer l’écran quand vous frotterez. Si vous ne pouvez enlever les moustiques assez tôt, déposez du papier journal humide ou un chiffon détrempé sur l’écran pour les faire ramollir.

Utiliser un chiffon antistatique pour CD, un mouchoir non-tissé pour lunettes (gratuit chez les opticiens) ou une lingette pour nettoyage de verres de lunettes.

Pour conserver l’étanchéité de l’écran, il est souhaitable de lubrifier régulièrement (mais une fois par an suffit) les joints avec un peu de silicone pour éviter qu’ils ne sèchent.

Mon casque me laisse une rougeur sur le front

Plusieurs causes : soit le casque est trop petit, soit il n’est pas adapté à la forme de votre tête, soit vous subissez une forte pression frontale de l’air (parce que vous roulez vite et/ou que votre moto ne protège pas votre tête du flux d’air, sur un roadster par exemple).

Dans ce dernier cas, et si votre casque est trop grand, il n’appuie pas de façon homogène, le poids et la pression de l’air ne sont plus répartis sur l’ensemble de la boite crânienne. Le casque va se décaler vers l’arrière et appuyer sur la zone frontale.

Plusieurs solutions:

- essayer une autre marque ou un autre modèle mieux adapté à votre forme de crâne ;

- intercaler une épaisseur souple entre la mousse du casque et la peau de votre front.

Cela peut être un foulard, un bonnet fin, une cagoule, un bandana…

Par ailleurs, cette épaisseur supplémentaire empêchera probablement votre casque de “flotter”.

Il y a de petites choses pas mal dans la gamme Tucano Urbano, avec des bonnets sans couture: voir la partie “Accessoires” et les modèles Nick et Zac.

C’est vendu en France dans les magasin pour motardes.

Voir aussi les bonnets anti-transpiration de moto-cross, chez EVS par exemple, en Lycra micro-aéré avec un bandeau élastique anti-transpiration.

Quand changer de casque ?

On vous a sans doute appris qu’il fallait changer de casque tous les cinq ans.

C’était plus ou moins vrai, avant… il y a dix ou vingt ans, au temps où les casques étaient fabriqués en plastique, ou plus précisément en ABS injecté.

Ce matériau économique - dont l’acronyme est plus facile à retenir que le nom complet (acrylinitro-butadiène-styrène, un dérivé des copolymères de styrène pour les curieux) - a pour avantage de bien dissiper l’énergie d’un choc… et pour pas cher !

Il était logique d’en faire, en dehors des poubelles et des flancs de carénage, des coques de casques.

Sauf qu’on s’est aperçu que l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil entraînait une importante perte de la qualité d’absorption d’énergie. Les coques ABS devenaient cassantes et ne protégeaient plus.

L’UTAC, l’organisme responsable des normes techniques pour l’industrie de l’automobile et du cycle, a estimé que cinq ans d’utilisation régulière équivalaient à quelques semaines d’exposition permanente aux UV, et voilà…

Accessoirement, cela créait un intéressant marché de renouvellement pour les fabricants de casques.

Aujourd’hui, les matériaux utilisés pour les casques modernes (polycarbonates, fibre de verre, matériaux composutes à base de kevlar ou de carbone) et leurs vernis portent cette fréquence de remplacement à huit, voire dix ans.

Par ailleurs, les vernis utilisés pour recouvrir la peinture du casque possèdent la capacité de renvoyer la majeure partie des rayons UV.

Inutile donc de balancer votre beau casque qui n’a jamais chuté au bout de cinq ans jour pour jour !

Par contre, le casque doit impérativement être changé en cas d’accident, même s’il n’a subi qu’un choc léger.

Les compagnies d’assurance commencent à rembourser les casques accidentés valeur à neuf, posez la question à la vôtre.

En cas de chute du casque

Là aussi, faut arrêter de psychoter !

Les casque modernes sont faits pour encaisser des chocs bien plus importants que celui d’une chute à vide du haut d’un mètre (la hauteur maximale d’une selle ou d’un guidon de moto) sur un sol plus ou moins dur.

Pour les tests de choc de la norme européenne ECE-2205, le casque (avec une tête artificielle à l’intérieur) est projeté d’une hauteur de trois mètres, d’abord sur une enclume plate en bon acier, puis sur une autre cornière (simulant une bordure d’un trottoir) à une vitesse de 7,5 m/s (soit 27 km/h) sur tous les points d’impact, sauf le menton qui, lui, percute à 5,5 m/s (19,8 km/h).

Et le tout avec le casque gelé à -20°C pour le rendre plus cassant…

S’il est tombé de moins d’un mètre de haut sans que la tête soit à l’intérieur, même sur du goudron, la coque et le calottin n’ont pas été endommagés, le casque reste protecteur en cas de choc.

En cas de doute, l’apporter à un professionnel qui pourra, moyennant finance, le faire expertiser.

Cela n’en vaut le coût que pour des casques haut de gamme.

Un détail à ce sujet: si vous devez changer votre casque à cause d’une chute malencontreuse, sachez qu’il est dans la plupart des cas couvert par votre assurance multirisques habitation, comme vos autres vêtements ou biens ménagers.

Evidemment, vous paierez une franchise et il faudra déduire la vétusté. Mais pour un casque récent et très cher, cela peut valoir la peine de récupérer 200 ou 300 euros…

Pour les petites réparations

Pour réduire les petites rayures, on peut utiliser un polish: le “Helmet Polish” de Bel Ray ou le “métal polish” de GS27.

Les éclats dans la peinture peuvent être réparés avec un stylo à retouches pour carrosserie ou spécial pour casques (Shoei et Arai en vendent). Ou alors un feutre indélébile.

Si vous vous en sentez la capacité, vous pouvez faire une petite retouche de peinture.

Si la couche de peinture n’est pas entamée, il suffit de passer du vernis.

Si le choc a entamé la peinture, il faudra appliquer de la peinture et du vernis.

Par précaution, il est préférable de mettre un peu d’apprêt en bombe avant la peinture/vernis, pour que les solvants n’altèrent pas la calotte du casque.

Penser à délimiter la zone de réparation au ruban de masquage.

Pour la peinture, il existe chez Pébéo une gamme de peintures céramiques très résistantes, à froid. Trouvables dans les magasins de loisirs créatifs.

Certaines peintures sont à l’eau, d’autres au solvant white spirit (il faut alors passer une sous-couche de peinture à l’eau pour ne pas abîmer la calotte du casque).

Il est préférable de diluer la peinture à retouche, car elle est souvent trop épaisse et sèche trop vite.

Bon plan : dans les grandes parfumeries, il y a pratiquement toutes les nuances de couleurs en vernis à ongles (toujours après apprêt).

Attention, cela ne veut pas dire qu’il est autorisé de peindre son casque soi-même !!!

Il faut toujours éviter de peindre soi-même un casque de moto.

Certaines peintures contiennent des substances (solvants) susceptibles d’attaquer la coque et/ou le calottin (surtout sur des fibres plastiques type polycarbonates), et donc de diminuer la résistance du casque en cas de choc.

D’autres peintures, ou parfois les mêmes, contiennent du plomb, un métal lourd qui va rendre totalement impossible la réalisation d’imageries médicales de la tête en cas d’accident. Le plomb est interdit dans les peintures pour bâtiment, mais il subsiste dans certaines peintures spécialisées.

En effet, lors d’un accident de moto, surtout en cas de choc à la tête, il est déconseillé de retirer le casque. Les secouristes ont pour consigne de le laisser tant qu’ils ne sont pas certains que la tête n’a pas touché. Si le motard a perdu conscience, ne serait-ce que quelques secondes, il faut absolument laisser le casque en place.

Afin de déterminer les éventuelles lésions crâniennes et intra-crâniennes, les médecins vont devoir pratiquer des radios du crâne au moyen de différentes méthodes, notamment des rayons X et de l’IRM (imagerie par résonance magnétique).

Or toute surface couverte de plomb devient imperméable aux rayons X.

Pire encore, dans le scanner de l’IRM, qui crée un important champ magnétique (comme un gros aimant), le plomb va être attiré jusqu’à être arraché de la peinture et va venir endommager le scanner.

Il faut n’employer que des peintures spécifiques pour casques moto, sans solvants et sans plomb.

Autant laisser faire un professionnel.

-

un wheeling c'est beau quand il est bien fait , aussi pour épater la galerie , mais encore faut-il savoir que pour faire une belle roue arrière, on utilise le couple et la puissance du moteur en faisant parfois souffrir l'embrayage . certes , ses disques garnis ne coutent pas cher , mais le noix et la cloche beaucoup plus . le crabot du rapport de vitesse se marque hypotéquant ainsi son avenir . mais surtout , cette manoeuvre est risquée , avec le niveau d'huile au minimum . en effet , toute l'huile refluant à l'arriere du moteur lorsque la moto se dresse , la pompe à huile peut se désamorcer sur certains moteurs , et pas des moindres . le moteur tourne à pleine puissance SANS la préssion d'huile ; les coussinets de bielles fondent ( d'où l'expression : couler une bielle ) . les motos utilisées pour faire du stunt ont souvent reçu du professionnel un cloisonnement du carter inferieur d'huile pour exclure ce risque . d'autre part , le choc à la retombée de l'avant au sol apres un wheeling abime les roulements de colonne de direction et va même parfois feler le cadre pres de cette colonne ...

en bref : les petits malins , continuez , c'est votre pognon

-

La pression dans un pneu s'exprime en grammes, en Bar ou en Psi. Chaque semaine ou chaque fois que vous allez entreprendre un long voyage, vérifiez la pression de vos pneus. Mettez-les à bonne pression. En cas de Duo régulier, de voyage ou de circulation sur autoroute, pensez à sur gonfler légèrement (+ 0,3 Bar) les pneus froid. Rappel, un pneu froid est un pneu n'ayant pas circulé plus de 3 km à faible vitesse. Ceci évite d'aplanir la bande de roulement (les fameux pneus carrés). Un pneu "carré" engendre une perte d'adhérence à la prise d'angle et une mise sur l'angle en courbe ou en virage serré moins progressive.

A noter que l'air est par définition un mélange gazeux dont le volume varie en fonction de la température. Chaque changement de température modifie donc la pression interne de vos pneus (+ ou - 200 g). Nous vous recommandons donc de disposer facilement d'un gonfleur précis et fiable, afin de pouvoir effectuer le contrôle tranquillement chez vous. Il est également possible d'opter pour un système de surveillance de la pression d'un pneu au moyen d'un monitoring digital. La pression est alors indiquée en temps réel au guidon. Rappel : vous trouverez la bonne pression (à modifier en fonction de la charge) indiquée sur le pneu. Attention, la pression peut être indiquée en PSI. L'unité de mesure des instruments de gonflage de pneu est le Bar. Il vous faut donc la convertir en Bars ou en kilogrammes/cm2.

Conversion Bar vers Psi

1 bar = 14,5 psi

Conversion PSI vers Bar

1 psi = 0.0689 bar.

* Pneu moto froid , ne dépassez pas de plus de 200 g la pression indiquée (0,2 Bar)

* Si vous avez un passager, il faut précisément ajouter 200 g à la pression standard des pneus de votre moto

* Pneu chaud, retranchez 200 gr à la valeur lue pour avoir la pression "à froid"

Exemple, pour un pneu avant de 120/60 et un pneu arrière de 180

Les pressions usuelles recommandées :

En solo : Pression AV 2,2 - Pression AR 2,5

En duo + bagages : Pression AV 2,3 - Pression AR 2,8

Les pression usuelles constatée :

En solo : Pression AV : 2,4 - Pression AR : 2,7

En duo : Pression AV : 2,5 - Pression AR : 2,9

Pneu chaud / pneu froid

On nous parle souvent de faire chauffer les pneus à moto. Pourquoi ? Et surtout, comment faire ?

N'oubliez pas qu'un pneu froid (moto n'ayant pas roulé depuis une petite période) n'a pas une adhérence correcte, du moins optimale. En fonction de la composition chimique de sa gomme et des conditions climatiques, il chauffera plus ou moins rapidement. D'une manière générale, attendez d'avoir parcouru une dizaine de kilomètres avant de demander le maximum à votre moto. On appelle cette période la "montée en température", ou "faire chauffer la gomme". Ceci évite les glisses, les dérobades, et tous les désagrément liés à un pneu froid. Évidemment, en hiver et par 0°, autant dire que faire chauffer un pneu est un challenge.

Si vous envisagez de faire de la piste avec votre moto, il est recommandé de baisser la pression. La combinaison d'un pilotage et d'un revêtement de piste spécifiques, mettent la carcasse en contrainte et augmente la surface de gomme en contact avec la piste, ainsi que les propriétés d'adhérence. Le pneu travaille mieux, mais s'use beaucoup plus rapidement. A noter que sur piste, on ne rencontre pas les mêmes conditions que sur route, le bitume n'est pas bosselé, il n'y a pas de gravillons, ni de nids de poule, etc. Autant de facteurs qui imposent normalement de rouler avec une pression épargnant la jante en cas de choc.

Le type de pneu moto

La tenue de route de votre moto dépend énormément de la qualité et du gonflage de vos pneus. Les gommes tendres à super tendres (pneu racing voir pneu piste) sont très chargées en Silice Ils adhérent donc énormément, mais s'usent également très rapidement. Ils ne sont pas conçus pour encaisser de la ligne droite, mais conçus pour offrir une adhérence maximale sur l'angle et ce à pleine charge (accélérateur à fond). Trouver le juste compromis entre le rapport qualité/prix et l'utilisation que l'on fait de sa moto est difficile. La notion de durée est à prendre en compte. La longévité d'un pneu varie en fonction de la composition de sa gomme. Si certains peuvent parcourir plus de 25 000 km, d'autres ne dépasseront pas les 1000 km. D'une manière générale, on use plus rapidement le pneu arrière. Cela dépend du type de conduite (accélérations rapides, gestion des gaz, rétrogradages et freinages, etc.), de la puissance de la moto (plus il y en a, à transmettre, plus le pneu s'use), etc. Une conduite fluide, sur le couple et des freinages doux préserveront les gommes (accompagnement de la moto sans à-coups).

Les outils de contrôle de pneu pas cher

On trouve chez les accessoiristes des bouchons de valve disposant d'un indicateur de pression. S'ils ne sont pas toujours très précis, ces témoins visuels passent au rouge en cas de passage sous une valeur de pression fixée. Ils sont disponibles pour des pressions allant de 1,8 à 5 bars (3 maximum pour la moto). Les pressions évoluent par pas de 0,2 pair. Si votre pression optimale est impaire choisissez le modèle immédiatement supérieur. Vous trouverez également un manomètre pour contrôler la pression de vos pneus. Cette pression peut aller de 200 g à 10 bars, et doit être précise à 0,05 bar. Pour regonfler vos pneus, nous vous recommandons un mini compresseur d'appoint avec manomètre de contrôle (puissance de 1 à 10 bars).

Pneu Control un petit appareil à moins de 15 € qui non seulement améliorera votre sécurité mais vous fera aussi réaliser des économies

PneuControl est un témoin de pression de pneu. Un simple bouchon qui vous permet de vérifier d’un coup d’œil si les pneus de votre moto sont à la bonne pression. Rappelons que piloter une moto avec des pneus sous gonflés peut être non seulement dangereux mais aussi dispendieux. Dangereux car des pneus de moto sous gonflés engendrent une mauvaise tenue de route. Dispendieux car des pneus sous gonflés augmentent jusqu'à 10% la consommation en carburant et s’usent beaucoup plus vite. Le bouchon PneuControl est conçu pour s’adapter à tous types de pneus de moto et il suffit de le visser sur la valve de son pneu pour le mettre en place.

Le fonctionnement des bouchons PneuControl est mécanique. Une fois le bouchon vissé sur la valve du pneu, le mécanisme du PneuControl «mémorise» la pression de gonflage. Il s’adapte à toutes les pressions de 1,4 à 3 bars. Dès, la moindre perte de pression d'un pneu de votre moto (à partir d'une perte de 0,2 bar) déclenche le mécanisme interne, provoque une poussée du témoin de couleur rouge. Ce témoin rouge restera visible tant que la perte de pression du pneu perdura. Dés que vous remettez le pneu de votre scooter à la pression correcte le témoin de pression revient en position normal. Avec PneuControl, fini les pneus sous gonflés, l'essayer c'est l'adopter !

-

S’il neige, ça commence à devenir rock ‘n roll… Dans la mesure du possible, si vous arrivez à prévoir la chute de neige, évitez de prendre la route en deux-roues. D’abord, ça glisse un peu quand même, et surtout, la visibilité est très mauvaise. La neige vient se coller sur l’écran du casque, on ne voit rapidement plus rien, il faut l’essuyer toutes les dix secondes. Même conseils sur la visibilité que par temps de brouillard.

Rouler dans la neige fraîche et poudreuse n’est pas plus compliqué que sur une route détrempée. Essayez au maximum de suivre les traces des pneus des véhicules qui vous précèdent, tout en évitant les endroits où la neige est damée, compressée et bien souvent glacée.

Sur neige, on roule en deuxième à 10 km/h, les deux pieds sortis pour rattraper les petites glissades, sans freiner ni accélérer. Tout à l’embrayage ! Apprenez à repérer le point de patinage de l’embrayage et allez-y tout doux sur les gaz.

Cela dit, ne rêvons pas, rouler sur une couche de neige de plus de 2 ou 3 cm revient à jouer à la roulette russe avec cinq balles dans le barillet. A moins d’avoir des pneus “neige” (entourés de ficelle ou de corde, revêtus de toile spéciale ou chauffés à l’aérosol adhérent), c’est la glissade assurée. Les pneus tout-terrain ou mixtes adhèrent mieux que les pneus routiers, mais cela ne fera que retarder l’échéance.

Les troubles de santé liés au froid

L’homme est homéotherme, c’est-à-dire qu’il est muni d’un dispositif physiologique lui permettant de maintenir une température constante. A cette fin, l’organisme met en oeuvre des mécanismes dits de thermorégulation.

Le problème de l’isolation thermique, c’est de trouver l’équilibre entre l’hypothermie ou l’hyperthermie.

Afin de lutter contre l’hyperthermie (quand la température centrale tend à s’élever), trois réactions peuvent se produire :

* Vasodilatation périphérique et élévation de la température périphérique.

* Transpiration qui entraine le refroidissement de la peau par évaporation.

* Augmentation de la respiration et des échanges thermiques respiratoires.

Afin de lutter contre l’hypothermie (quand la température centrale tend à baisser), deux réactions peuvent se produire :

* Vasoconstriction périphérique, qui entraîne les engelures.

* Augmentation de la thermogénèse, c’est-à-dire augmentation de l’intensité du métabolisme qui engendre une production de chaleur supplémentaire en brûlant des calories, notamment les sucres rapides.

Les engelures sont consécutives à des troubles de la circulation qui se manifestent d’abord aux extrémités par un engourdissement. Il va sans dire que la préhension des commandes s’avère difficile. C’est dès ces premiers signes qu’il faut s’arrêter pour desserrer au maximum son équipement (ouvrir, voire quitter les bottes, si possible). La peau apparaît rougie et son réchauffement entraîne des picotements. Au stade de la gelure, les extrémités sont totalement insensibles et des cloques peuvent se former. Dans ce cas, faire appel aux secours et ne pas tenter de se réchauffer au-dessus du moteur, d’un radiateur, ni en buvant une boisson alcoolisée. Au pire, les tissus peuvent se nécroser irrémédiablement (perte de la sensibilité).

L’hypothermie se manifeste par une sensation de froid intense, des frissons puis des crampes. Elle entraîne rapidement une somnolence. Le risque est maximal lorsqu’on roule le ventre vide. Privilégier les sucres lents (pâtes, riz) aux repas du jour précédant le trajet et les en-cas sucrés à chaque arrêt. Par contre, éviter le cassoulet bien gras juste avant de partir, une digestion lourde engenre la somnolence. Il vaut mieux manger léger.

Le café a une action vasodilatatrice, il accélère donc la déperdition de chaleur, à consommer avec modération.

L’hypothermie peut mettre en danger de mort un campeur éméché (attention lors des concentres hivernales), très exposé du fait de son immobilité et de la diminution progressive de sa température interne (l’alcool n’arrange rien !). Encore une fois, ne pas tenter de réchauffer la victime façon « rasade de gnôle au coin du feu », mais alerter les secours, couvrir la victime et lui donner des aliments sucrés (en quantité raisonnable).

Voir l’article “Les gestes qui sauvent un motard“

Prévenir l’hypothermie. La consommation de poissons gras, surtout issus des mers froides (saumon, maquereau, hareng, thon), permet d’atteindre une condition physique optimale pour rouler l’hiver. Les graisses qu’ils contiennent ont la propriété de favoriser la fluidification du sang et de préserver le bon état des vaisseaux sanguins. Comme les méfaits du froid sont générés par des troubles de la circulation, l’ingestion régulière (deux à trois fois par semaine) de ces poissons est bénéfique dès les premières gelées.

Il faut impérativement éviter l’alcool ! L’alcool provoque en effet une vasodilatation périphérique, une plus grande irrigation des vaisseaux sanguins capillaires, ceux qui sont proches de la surface de l’épiderme (c’est pour ça que le visage rougit quand on a trop bu). Du coup, le sang se refroidit beaucoup plus rapidement au contact de l’air froid. L’impression de se réchauffer est factice.

Attention aux médicaments ! De nombreux traitements, notamment contre le rhume (ou rhinite, angine, bronchite, grippe…) sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Il est possible de repérer ces médicaments aux effets secondaires avérés (somnolence, troubles visuels, perte de concentration…) grâce à un logo en forme de panneau triangulaire apposé sur l’emballage. Généralement, le médecin peut trouver un traitement de substitution sans effets sur la conduite, n’hésitez pas à lui demander.

Sur ce sujet, lire l’article “Rouler au mieux de sa forme“.

Pour éviter le rhume. Contrairement aux idées reçues, le rhume n’est que rarement consécutif à un refroidissement. Ce qui n’exclut pas de prendre quelques précautions contre les rigueurs hivernales car l’organisme fatigue plus vite lorsqu’il lutte contre des conditions climatiques défavorables. Il devient alors plus sensible aux intrus que sont les bactéries, microbes ou virus en tous genres.

La prise de vitamine C est utile à titre préventif. Les besoins journaliers d’un adulte sont estimés à 110 mg. Si elle ne joue aucun rôle curatif, elle peut au moins atténuer les symptômes de l’infection et éviter qu’elle ne traîne en longueur. Une alimentation adaptée permet d’assimiler la vitamine C sans avoir recours aux médicaments, d’autant qu’un excès peut occasionner des troubles digestifs (nausées, diarrhées, crampes). Les fraises, les kiwis, les agrumes (clémentines, pamplemousses, oranges et citrons) sont des mines de vitamine C, tout comme les poivrons, le persil, les brocolis ou les choux.

Dose de vitamine C pour 100 g d’aliments crus

Goyave : 250 mg

Poivron : 160 mg

Kiwi : 80 mg

Brocoli : 60 mg

Orange : 50 mg

Se soigner. Même si aucun médicament ne permet de réduire la durée d’une rhinite ou d’une angine, il est toutefois préférable de consulter son médecin aux premiers symptômes (toux, migraine, fièvre…) car la médication varie selon l’origine de l’infection (bactérienne, allergique ou virale).

Dans la moitié des cas, la prescription d’antibiotiques (nécessaire seulement contre certaines bactéries) peut être évitée au profit de simples anti-inflammatoires et/ou médicaments « classiques » (paracétamol, aspirine…). Les nombreux effets secondaires dus aux antibiotiques, particulièrement néfastes au guidon (hypovigilance, somnolence), sont ainsi évités et la résistance des souches bactériennes réduite, comme le trou de la Sécu ! Dans tous les cas, ne pas abuser des produits à inhaler pour réduire l’écoulement nasal (vasoconstricteurs locaux). S’ils peuvent paraître très efficaces et évitent de quitter le casque à chaque carrefour pour se moucher, ils ont l’inconvénient d’entraîner des rhinites chroniques en cas d’usage prolongé et répété.

Dernier élément à prendre en compte si vous multipliez les éléments chauffants, veillez à ce que l’alternateur de votre machine fournisse suffisamment de watts pour couvrir l’ensemble des besoins: phares, feu stop, clignotants, injection électronique, pompe à essence, centrale ABS, assistance au freinage, poignées chauffantes, GPS… Un gilet chauffant peut consommer jusque 100 watts à puissance maximale.

-

Améliorer sa moto contre le froid

À moins de rouler sur une moto GT avec un carénage intégral, une bulle haute, une selle et des poignées chauffantes d’origine (de série ou en option), se protéger du froid lorsque les températures deviennent négatives exige des solutions fonctionnelles, souvent au détriment de l’esthétique.

Certains motards, frileux ou exigeants sur leur confort, ajoutent une panoplie d’équipement contre la morsure du gel.

C’est l’exposition au vent relatif (provoqué par la vitesse) qui, en plus de mouiller quand il pleut, fait descendre la température de la surface des vêtements et, au bout d’un moment, celle de notre corps. Pour éviter d’être exposé au vent, on peut monter des carénages plus ou moins complets, déflecteurs ou autres bulles ou spoilers adaptables. Si l’effort s’avère limité pour une bulle haute, les travaux de mise en place peuvent être importants pour d’autres éléments de protection.

Discrètes, les poignées chauffantes (disponibles en option sur de nombreux modèles de motos routières) remplacent les poignées d’origine ou s’adaptent en se posant par-dessus. Les adaptables se présentent sous la forme d’un kit composé d’une paire de poignée, d’une commande à fixer au guidon, de fils électriques, de leurs connecteurs et d’un porte-fusible. Le raccordement est généralement assez simple à réaliser, mais il faut veiller à placer correctement le bouton de commande pour pouvoir l’actionner en roulant.

Elles nécessitent parfois quelques vérifications préalables ou aménagements électriques sur votre moto. De plus, elles ne chauffent que l’intérieur de la main et n’évitent pas les engelures par grand froid.

Moins compliqués à mettre en oeuvre, les protège-mains (ou pare-mains) présentent l’avantage de réduire ou couper l’arrivée continuelle de l’air froid sur les gants. Les trails en sont souvent équipés d’origine, mais des modèles adaptables peuvent se monter sur la plupart des machines, les formes des commandes se ressemblant généralement. Il est par ailleurs possible d’augmenter leur efficacité par des déflecteurs supplémentaires.

Plus efficaces encore, les manchons permettent de préserver les mains du froid (surtout s’ils sont combinés avec des poignées chauffantes) et de la pluie. Disgracieux, ils sont toutefois appréciés des coursiers qui, en ville, ont les doigts très souvent ouverts pour manœuvrer et n’aiment pas perdre du temps à mettre et enlever de gros gants.

Choisissez un modèle dont la taille est prévue pour vos commandes, notamment pour capuchonner le bocal de liquide de frein (et d’embrayage quand il est présent). Le manchon doit être suffisamment vaste et rigide pour qu’il ne vienne pas s’appuyer sur les leviers en prenant de la vitesse sous la pression du vent. Appliquez-vous à les lacer correctement pour qu’ils ne bougent pas et ne laissent pas d’entrée d’air.

Quelques rares modèles de motos GT proposent en option une selle chauffante, souvent couplée aux poignées chauffantes. La chaleur de la selle permet de réchauffer le sang avant qu’il ne descende dans les jambes, une solution surprenante d’efficacité, surtout avec un carénage intégral. Certains selliers et accessoiristes spécialisés la proposent en adaptable, mais c’est encore très cher.

Enfin pour les grands frileux, le tablier protecteur. Laid mais efficace, un bon tablier est doté d’armatures flexibles pour le rigidifier au niveau des jambes, avec des fibres tissées d’aluminium qui le protégeront d’un éventuel contact avec le moteur.

En roulant, le tablier protège du froid à partir de la ceinture, de la pluie mais aussi de toutes les saletés de la route et permet de porter des pantalons classiques sans les abîmer, à condition qu’il ne flotte pas et ne laisse pas remonter l’eau par en dessous. Son seul défaut, outre son aspect inesthétique, réside dans sa prise au vent. Son utilisation sera à réserver pour des déplacements à allure raisonnable.

Préparer sa moto à l’hiver

L’hiver impose non seulement une conduite adaptée, mais aussi des contraintes supplémentaires, autant pour rouler en sécurité que pour préserver notre destrier chéri de la corrosion.